チームリーダー

生体機能の解明や創薬研究に必要なPET分子プローブを合成します

※2018年4月の組織改編により、当研究室は生命機能科学研究センターの所属になりました。最新の情報は下記よりご覧ください。

> 生命機能科学研究センター 標識化学研究チームのページ

チームリーダー

土居 久志

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6-7-3

Tel: 078-304-7130

![]()

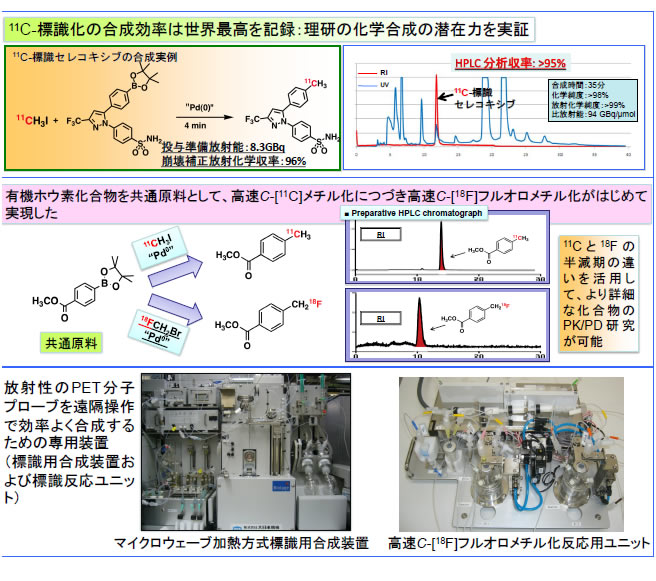

当研究チームでは、PET科学研究の推進に必要な短寿命PET分子プローブの一般的合成法の開発を主要課題として、生体機能探索化合物や薬剤候補化合物のPET分子プローブ化と、新しい標識化学反応の開発を行っています。加えて、PET臨床研究のためのPET薬剤の合成を担当しています。現在、大阪市大病院をはじめとした3拠点でPET薬剤合成を担当しています。具体的な研究内容としては、有機化学の力量を生命科学研究に展開すべく、Pd(パラジウム)、Rh(ロジウム)、Cu(銅)などの有機金属触媒を用いた新しいPET分子プローブの合成法の開発に取り組んでいます。主要研究課題の一つとして、これまでに、生物活性有機化合物の炭素基本骨格上への短寿命11C核種の導入を目指して、Pd(0)触媒を用いた高速C-[11C]メチル化反応の開発を行ってきました。 本反応は、わずか5分の反応時間で最小の炭素置換基である[11C]メチル基を目的の炭素骨格上に導入できる革新的標識法です(下図上段:標識実例)。 現在、本反応は、18F核種 (半減期約110分)の導入を可能とする高速C-[18F]フルオロメチル化反応にも拡大・進展しています(下図中段)。 また、生体分子の標識化に関しては、核酸に対するクリック化学型化学量論的18F-標識法の開発を行ってきました。 現在、生体高分子化合物(タンパク質、抗体など)に対する新しい標識法の開発にも取り組んでいるところです。

PET分子プローブの合成現場においては、標識用合成装置の性能は事実上の生命線です。そこで、11Cや18Fなどの短寿命放射性核種を安全かつ高収率で標識することを目的として、従来の標識化学の視点だけでなく、合成化学の原点である有機化学実験法に立脚した標識用合成装置の開発も行っています(上図下段)。 このように有機化学を基盤として、理想的な標識法によるPET分子プローブの創出を目指しています。

CLSTは、2018年4月1日からの理化学研究所第4期中期計画により、3つのセンターに改組されました。標識化学研究チームの最新の情報は、下記よりご覧いただけます。

▶ 生命機能科学研究センター 標識化学研究チーム [http://www.bdr.riken.jp/jp/research/labs/doi-h/index.html]

▶ このままCLSTのウェブサイトを閲覧する [メッセージが消えます]